阅读次数:1224

2024-05-12

生物制造作为新质生产力的重要内容,是我国继绿色制造、智能制造后,推进制造强国建设的又一个重要抓手。生物制造产业是重要的战略性新兴产业,发展前景广阔。本文参考了其他发达国家及地区制定的支持生物制造产业发展的相关政策及发展优势,对制约我国生物制造产业发展的问题进行分析,同时针对性提出对策建议,为加快生物制造产业发展提供借鉴。

一、发达国家地区生物制造产业的发展优势

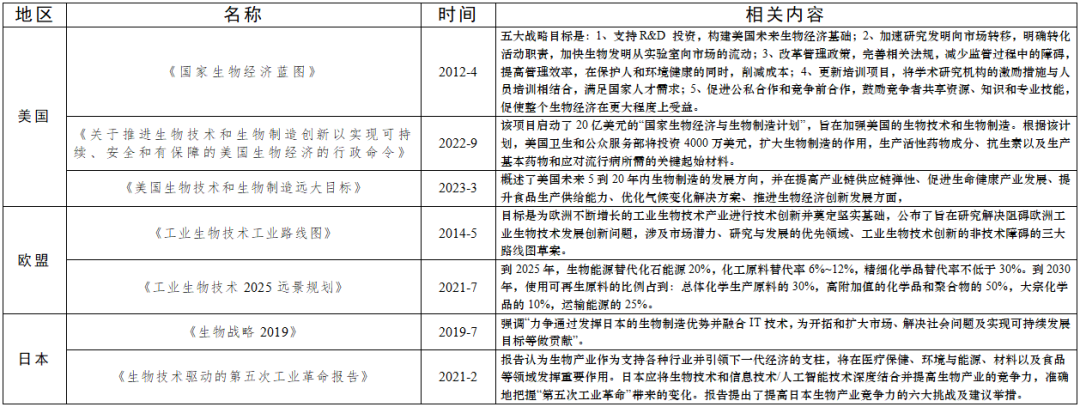

一是美国在创新驱动、投资研发、生物基产品等方面领先。作为世界生物技术强国,其生物经济在2016年产生了近9600亿美元的经济活动,约占GDP的5%;在基因工程、分子生物学和生物技术方面具有全球领导地位,同时在人工智能领域也占有强大优势;美国政府在过去15年中投资超过50亿美元以支持生物经济的研究,能源部预计每年可持续生产超过13亿吨可再生生物质;美国农业部的生物优先计划已经确定了大约20,000种生物基产品的商业生产,显示了其在生物制造方面的多样性和成熟度。

二是欧盟在战略规划、公私合作、技术预见等方面超前布局。欧盟委员会提出了一系列行动以促进生物技术和生物制造,相继发布了《工业生物技术工业路线图》《工业生物技术2025远景规划》等战略文件,系统指导量子技术研发与产业化。欧盟通过公私合作项目,如“生物制造合作社”,共同投资和设计,加速原型设计和应用测试,提高整体成功率,同时开展技术预见调查,为未来产业技术进行研判,提出新方向和目标,这一举动为未来产业前瞻布局奠定了基础。

三是日本在生物技术战略、研发投入、国际合作等方面有良好的发展优势。日本将生物技术产业视为国家核心产业,发布《生物战略2019》等政策文件,明确生物技术的战略地位。在生物技术领域的研发投入稳定,确保了技术的持续进步和产业的快速发展,同时通过国际合作项目,如在文莱、澳大利亚、挪威等国建立的氢能相关项目,弥补了本国自然条件的限制。

这些优势不仅体现了各自在生物制造领域的技术实力和市场影响力,也反映了各国政府在推动生物经济发展上的战略规划和投资决心。通过这些措施,美国、欧盟和日本正积极塑造未来的生物制造产业,以期实现经济的绿色、可持续增长。

二、我国生物制造产业发展面临的挑战

一是产业支撑能力有待提升。相关部门虽然制定了促进生物制造行业发展的政策,但在具体执行过程中存在偏差,而资金的短缺困境也直接削弱了生物制造业的研究开发水平和成果转化能力。生物制造产业属于高风险、高投入行业,不确定性是创业阶段生物制造公司的最大特点之一,使得投资者望而却步,虽然金融市场有多样化的融资渠道,但生物制造企业可选择的却相对有限,阻碍了产业的快速发展壮大。

二是制造原材料供给不足。尽管近年来中国的生物制造行业发展较快,但是原材料供给仍然是个重要的问题,以生物质能源为例,目前可以真正使用于整个产业链上的有效原材料仍然短缺,主要原因是资源获取难、储存成本高。目前中国国内最主要使用的生物质原材料,有着体积大、易潮湿、易腐烂的缺点,原材料供应不足直接在源头上制约了我国生物制造业的进一步发展,是行业目前亟待解决的问题之一。

三是技术创新体系不完善。生物制造产业的核心层面仍然存在短板,表现为关键核心技术和前瞻技术储备不足、核心装备研发落后、市场化程度低、竞争力不足,生物制造行业在原始技术创新领域的水平尚有待提高,特别是基础共性研究、高端设备与试剂、生物数据资源等领域。从生物制造设备领域的生产制造技术水平来看,一些生物核心部件的先进技术较依赖国外,关键元件多采用进口产品,直接影响着我国的生物制备产业和科学技术的发展。

四是高端技能人才匮乏。生物制造领域高端人才引进和培养不足,人员架构不合理,缺乏精通公司运营与产品开发的从业人员,导致生物制造技术产业链的下游创新能力缺失。与此同时,熟悉国际审批管理、专利等方面的人员较少,这对我国生物制造产业走向全球发展的进程不利。针对生物制造的专门研究人才和生产经营类人才的培养不足,加之培养周期长,行业人才存在技术断层现象,影响了生物制造产业发展步伐。

三、加快生物制造产业发展的路径

一是加强顶层设计与政策支持,构建产业生态系统。前瞻布局国家生物制造发展战略政策与行动,量化并定期监测我国生物制造发展的关键指标,制定前沿关键领域发展目标与实施路径。完善创新资助和保障机制,稳定支持合成生物学等学科基础研究,支持开展生物和信息、材料、化学、工程领域的跨学科研究,抢占科研先机。通过集群化发展模式,实现共同进步,推动化工、医药、材料等工业领域与生物制造技术深度融合

二是提升原始创新能力,加速培育新兴产业。重视基础研究和应用基础研究,加强底层数据库、软件及工业菌株和酶的设计与应用,推动生物制造与人工智能融合。重点突破关键核心技术,推动新技术快速大规模应用和迭代升级,强化产学研合作,支持以应用为导向的前沿交叉领域创新研究,促进工程生物学领域专业人才培养;建立产业孵化空间和加速器,推动关键应用技术转化和放大研究。

三是促进产业链协同,着力培养专业人才。加强上下游产业链的协同合作,打通产业链全过程,提升产业链整体竞争力,完善产业链布局,根据区域资源技术特色优势建设分布式生物制造创新示范单元和产业集群。加强生物制造相关领域的教育和培训,为产业发展提供人才保障,拓展面向“一带一路”国家的科技、人才交流和国际产能合作。

四是强化生物安全及伦理监管,促进生物制造协调发展。开展前沿生物技术及相关新技术的伦理、法律、社会问题研究和公共意见咨询;强化前沿技术知识产权战略研究和导航布局;完善绿色生物制造技术产品的标准认证和行业监督;逐步完善生物安全监管体系与框架,强化与生物制造相关的资源生态、环境安全及生物安全评价及风险识别与防控。

作者:刘晓琪

责任编辑:江苏省苏科创新战略研究院

江苏省苏科创新战略研究院

- 版权所有:江苏省苏科创新战略研究院

- 联系电话:025-86670706

- 苏ICP备19033933号-3

苏公网安备32010502010683

苏公网安备32010502010683

扫码关注微信公众号

科创研究

江苏科技智库